Durante el periodo virreinal, las provincias de Sonora y Sinaloa estuvieron bajo un mismo gobierno debido a su escasa población y su posición como frontera. Con la implementación de las reformas borbónicas en los reinos de Indias, que incluían la creación de intendencias, estas dos provincias se fusionaron en la intendencia de Arizpe al designarse esta villa sonorense como la capital. Sin embargo, las condiciones en ambas provincias eran diferentes: mientras que en Sinaloa se había resuelto el problema indígena con su sumisión completa, en Sonora la relación con las tribus nómadas era ambivalente. Algunas tribus como los ópatas y los eudeves respaldaban el dominio novohispano, mientras que otras como los yaquis, mayos, seris, algunas bandas pima y los apaches eran más hostiles.

Debido a esta situación, el territorio sonorense mantuvo un sistema de presidios para defenderse de los ataques indígenas. Estos presidios incluían Buenavista para controlar a los yaquis, Pitic y Horcasitas para los pimas y seris, y en los límites fronterizos se encontraban los presidios de Altar, Tucson, Santa Cruz y Fronteras para combatir a los apaches. Además, contaban con el apoyo de los ópatas en los presidios de Bacoachi y Bavispe. Para finales del siglo XVIII, la fuerza militar en Sonora consistía apenas en 907 soldados, mientras que en Sinaloa solo se contaba con milicias de pardos para mantener el orden.

El estallido de la rebelión de Hidalgo se propagó rápidamente por la intendencia de Arizpe. El primero en enterarse fue el gobernador Alejo García Conde, informado por agentes de la Junta de Seguridad de Guadalajara. En ese momento, la provincia no mostraba una gran agitación social y, de hecho, previamente había demostrado lealtad a Fernando VII. Además, el aislamiento geográfico de la provincia facilitó la labor de los curas para denunciar a los insurgentes.

Sin embargo, al sur de la intendencia, donde se encontraban las poblaciones mineras con una comunicación constante con el resto del virreinato, lugares como San Ignacio y San Sebastián recibían información sobre la lucha de los insurgentes contra los «gachupines» afrancesados, proveniente de Acaponeta. Esto despertó simpatías hacia la causa insurgente entre algunos habitantes. Las autoridades de la intendencia se enteraron pronto de esta situación en el sur y tomaron medidas para enfrentarla. En primer lugar, contaron con el apoyo de los curas para disminuir el apoyo a la causa insurgente. Además, en Sonora se formó un ejército de voluntarios indígenas bajo el mando del teniente coronel Pedro Villaescusa, con la intención de marchar hacia El Rosario y evitar cualquier posible incursión insurgente.

La caída de Guadalajara en noviembre de 1810 generó preocupación en la intendencia, lo que llevó a que tanto los españoles de San Sebastián como algunas tropas en Mazatlán entraran en pánico y buscaran refugio en El Rosario. En este contexto, Hidalgo envió a José María González de Hermosillo para extender la insurrección a Arizpe. Hermosillo ingresó a la intendencia el 1 de diciembre con una fuerza de 2,000 hombres y 300 caballos. Para el 21 de diciembre, Hermosillo atacó El Rosario y derrotó al ejército de Villaescusa. La deserción de cuatro compañías de pardos de Mazatlán, que se unieron al bando insurgente, aumentó las fuerzas insurgentes a 4,125 hombres y fortaleció su armamento. Esto permitió que tomaran San Sebastián sin enfrentar resistencia seis días después.

A pesar de estos reveses, los mandos realistas no perdieron la esperanza. Mientras Villaescusa se retiraba a San Ignacio Piaxtla para reorganizarse, García Conde formó nuevos batallones de 400 indios ópatas a caballo como refuerzo bajo su dirección. Con esta estrategia, lograron derrotar a las tropas de Hermosillo en San Ignacio el 8 de febrero de 1811, infligiendo de 300 a 750 bajas al bando insurgente.

La presencia de los militares sonorenses, junto con el resto de las fuerzas realistas, incluyendo a criollos y ópatas que alcanzaron grados militares, comenzó a influir en las decisiones políticas del virreinato, siendo mandados tropas presiliarias a combatir a la insurgencia siendo muy eficaces debido a su experiencia militar. Estos militares fueron seducidos por las propuestas de Agustín de Iturbide y abrazaron la causa Trigarante. Un ejemplo de esto es el teniente-coronel Mariano Urrea y otros militares que se unieron gracias a la intervención de Pedro Celestino Negrete. Como resultado, una parte significativa de las tropas sonorenses se unió al bando independentista y se unió a la misión de Celestino Negrete para derrotar a los realistas del noroeste.

Esto llevó a enfrentamientos entre las fuerzas independentistas y sus antiguos jefes, como García Conde (quien ascendió a comandante general de las Provincias Internas de Occidente) y José de la Cruz, quienes decidieron servir en las defensas de Durango al ver que la causa realista estaba perdiendo terreno. José de la Cruz juró su adhesión a la independencia en Chihuahua el 26 de agosto de 1821 y el 6 de septiembre en Arizpe. Esta fue la primera participación significativa de los sonorenses en los primeros años de la independencia. Su experiencia adquirida en la lucha contra los indígenas los convirtió en fuerzas indispensables en la guerra, pero también provocó la ruptura de la alianza entre los españoles y los ópatas, así como un aumento en la violencia debido a los ataques de los apaches.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: José Marcos Medina Bustos. La independencia en la Intendencia de Arizpe, del libro La Independencia en las provincias de México.

Para más contenido histórico o para opinar del tema, visita la página de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064319310794

Si te gustan los artículos, leer mas de los publicados en el blog y apoyar al proyecto, vuélvete un asociado en la cuenta de Patreon: https://www.patreon.com/user?u=80095737

Únete a Arthii para conocer a mas creadores de contenido siguiendo este enlace: https://www.arthii.com?ref=antroposfera

Imagen:

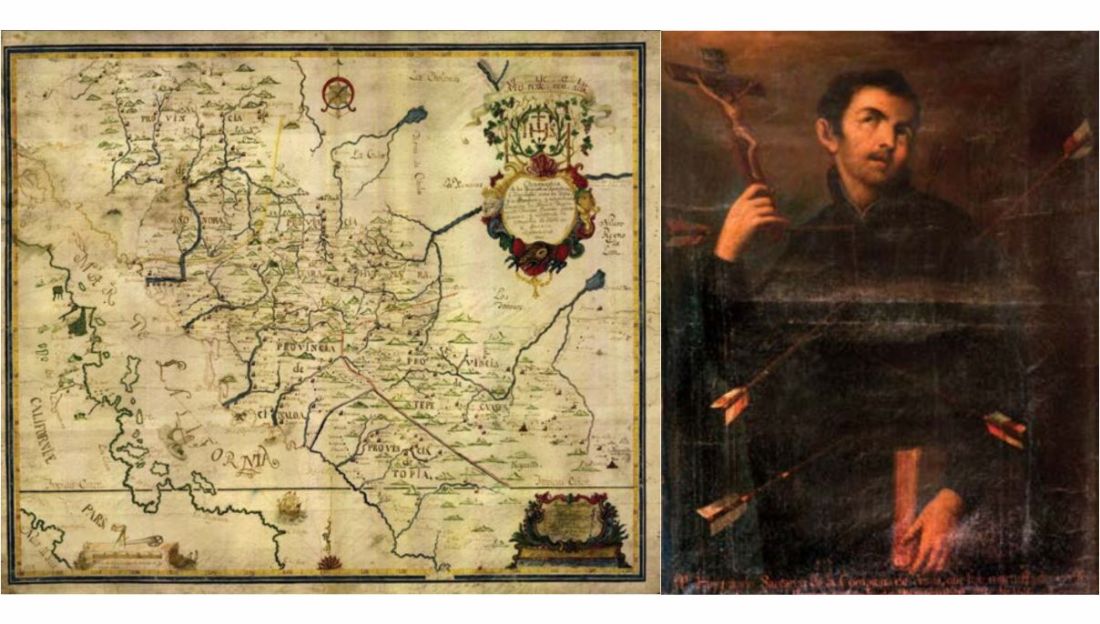

- Izquierda: José Antonio de Alzate y Ramírez. Plano de las Provincias de Ostimuri, Sinaloa, Sonora y demás circunvecinas y parte de California, 1772.

- Derecha: S/D. Alejo García Conde.