Como el resto de los pueblos andinos, los tiwanacotas también fueron expertos en metalurgia, manejando hábilmente el oro, la plata, el cobre y sus aleaciones con otros metales. Desarrollaron verdadero bronce mezclando cobre con arsénico. También era común la fabricación de placas de estaño, y se tienen evidencias del uso de «grapas» para sujetar los bloques de piedra en las construcciones.

En la distribución de los asentamientos tiwanacotas, se observa una separación clasista entre las élites político-religiosas y el resto del pueblo. Las élites conformaban un núcleo alrededor del centro ceremonial, viviendo junto a los principales edificios religiosos. Incluso llegaban a crear fosas para acentuar esta división. Mientras tanto, el resto de la población, compuesta por campesinos, pastores y artesanos, vivía en los alrededores.

Estas diferencias también se perciben en los rastros arqueobotánicos de los sitios. Los sitios de las élites tenían un mayor acceso a una variedad más amplia de alimentos. La quinua, una planta similar al amaranto, tenía una mayor presencia en todos los estratos, mientras que el maíz era un alimento de importación al no poder cultivarse adecuadamente en la región. Sin embargo, esto no lo convertía en un alimento exclusivo para las élites.

Una de las evidencias de la compleja vida de las élites la encontramos en los hallazgos realizados en torno al complejo ceremonial de la pirámide Akapana de Tiwanaku. Sus conjuntos habitacionales estaban destinados al personal religioso que atendía los deberes del edificio, como la realización de constantes ceremonias. Por lo tanto, hay una presencia constante de sahumerios y algunos entierros rituales de niños, adultos, fetos y algunos camélidos.

Mientras tanto, en el barrio de Putuni, se encargaban de la realización de entierros más complejos que incluían ofrendas más suntuosas, como adornos de turquesa, vasijas lujosas y laminillas de oro. Se sabe que este barrio se dedicaba a la producción de cerámica de alto estatus, la cual era importante para las élites políticas para demostrar su posición en los eventos públicos.

Otro punto de la ciudad llamado Chiji Jawira alternaba su vida cotidiana entre las actividades domésticas, como la manufactura de cerámica fina, y la realización de rituales religiosos que incluían desde ceremonias familiares hasta rituales de propiciación de las lluvias. También sabemos que en el barrio de Lukurmata se elaboraban instrumentos musicales.

Todo el complejo entorno que llegó a conformar Tiwanaku llegaría a su fin entre los siglos XI y XII. Según los registros obtenidos de los glaciares, hubo un cambio climático en el que las lluvias disminuyeron y los períodos de sequía fueron mayores. Esto fue una señal de la decadencia de la élite tiwanakota, y como resultado, la estructura productiva, como las grandes extensiones de campos elevados, comenzaron a desaparecer.

Estos cambios variaron según la región, como sucedió con la colonia de Moquegua, donde fue más desastroso debido a que el asentamiento dependía únicamente de la temporada de lluvias y de las fuentes de agua de la región para regar sus sembradíos. Por lo tanto, fue una de las primeras ciudades en ser abandonadas.

Poco a poco, la población de la metrópoli se dispersó por el territorio para adoptar modelos de vida más modestos, como basar su subsistencia en el pastoreo. Fue hasta 300 años después cuando la región pudo recuperar su humedad habitual, lo que dio lugar al surgimiento de 12 «Reinos Altiplánicos» que se distribuyeron en la cuenca del Titicaca.

Estos problemas no solo ocurrieron en el entorno de Tiwanaku, ya que a partir del 900 d.C., en el mundo andino fue común el aumento de los períodos de sequía en diferentes regiones. Esto provocó el abandono de las regiones secas que dependían de complejas obras hidráulicas para mantener el abasto de agua, y las poblaciones tuvieron que desplazarse a zonas templadas ubicadas a altitudes que van desde los 3,500 msnm hasta los 4,000 msnm.

Como consecuencia de estos cambios, los grandes estados desaparecieron para dar lugar a entidades políticas más compactas. Estas entidades fueron más complejas en las costas, mientras que en la sierra tendieron a formar asentamientos más sencillos. A este período se le conoce como Periodo Intermedio Tardío, que abarca del 900 al 1300 d.C., caracterizándose tanto por la simplificación de las sociedades serranas, que adoptaron un modelo de vida aldeano, como por el aumento de la parafernalia en las sociedades costeñas en torno a los centros ceremoniales, lo que produjo una diversificación cultural.

Las sociedades costeras tuvieron una mayor facilidad para afrontar los cambios en los ciclos de agua en la región. Esto se debió a que la pesca marina y las fuentes de agua locales ofrecieron un medio de abasto permanente para alimentar a grandes poblaciones. Además, se mantuvieron las redes de intercambio de productos suntuarios, que se fueron ampliando hacia regiones marginales como Ecuador y posiblemente Colombia, así como a regiones internas de Bolivia.

Por otro lado, los estados serranos tuvieron que depender de las redes de intercambio para seguir manteniendo el abasto de productos de los diferentes pisos ecológicos. Esto fue evidente en los Reinos Altiplánicos, donde algunos productos tropicales, como la coca, el chile y el algodón, salieron de su alcance.

A pesar de ello, el desarrollo tecnológico continuó gracias al legado de Wari-Tiwanaku. Destacó el reino de Chanchan debido a su posición en la costa y su capacidad para aumentar su rango comercial hasta la cuenca del Titicaca. Además, las sociedades serranas desarrollaron tecnologías hidrológicas, como canales de riego intervalares y los llamados «muros de condensación», que permitían una mayor captación y almacenamiento del agua para tiempos difíciles.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Julián I. Santillán. Economía prehispánica en el área andina (Periodo Intermedio Temprano, Horizonte Medio y Periodo Intermedio Tardío), del libro Historia económica del Perú.

Para más contenido histórico o para opinar del tema, visita la página de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064319310794

Si te gustan los artículos, leer mas de los publicados en el blog y apoyar al proyecto, vuélvete un asociado en la cuenta de Patreon: https://www.patreon.com/user?u=80095737

Únete a Arthii para conocer a mas creadores de contenido siguiendo este enlace: https://www.arthii.com?ref=antroposfera

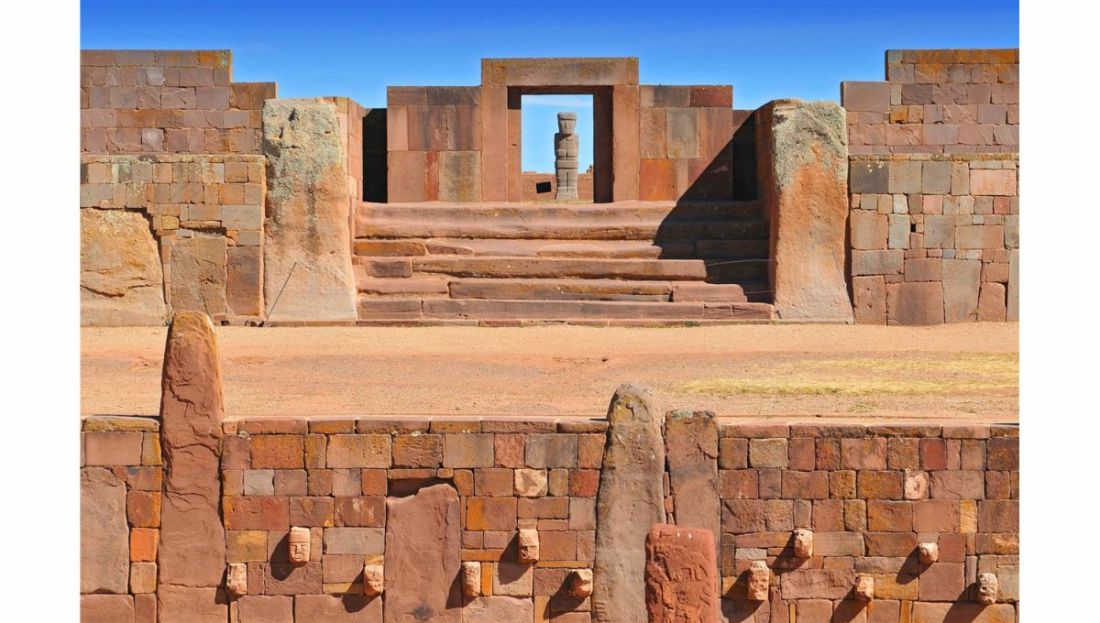

Imagen: Templo Kalasasaya, Tiwanaku, Bolivia, periodo Intermedio. Fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/investigacion-arroja-nueva-luz-sobre-civilizacion-preincaica-tiwanaku_17303