Si bien, con el Tratado de Tordesillas, tanto Portugal como España se dividieron el mundo para poder extender sus imperios ultramarinos, los españoles, a pesar de haberse quedado con buena parte de América, no habían cesado en su empeño de llegar a Asia. Esto se debía, en parte, a que en el tratado no quedó estipulado un límite sobre su zona de influencia en el Pacífico, lo que llevó a la expedición de Magallanes. Esto provocó que los portugueses reclamaran sus «derechos» sobre su presencia en el sudeste asiático, especialmente para que se reconociera su posesión de las islas Molucas, principales productoras de las tan buscadas especias. La resolución de esta disputa recayó en el emperador Carlos I, quien llegó a un acuerdo en Zaragoza en marzo de 1529, cediendo sus derechos sobre las islas a cambio de una compensación de 350,000 ducados.

A pesar de esto, los españoles continuaron buscando otras islas sobre las cuales tomar posesión, y fue la expedición de Ruy López de Villalobos la que descubrió un archipiélago conocido como San Lázaro en 1542, que luego rebautizarían como Filipinas en honor al entonces príncipe Felipe. Sin embargo, el regreso de la expedición fue desastroso, ya que López de Villalobos murió en el trayecto, y solo unos pocos sobrevivientes lograron regresar, siendo rescatados por los portugueses hacia 1547 después de alcanzar el cabo de Buena Esperanza.

Una vez consolidada la posesión del archipiélago con el asentamiento de Miguel López de Legazpi y al encontrar la ruta del tornaviaje de la mano de fray Andrés de Urdaneta, los españoles se dieron cuenta de que en el territorio filipino no se encontraban las ansiadas especias. Sin embargo, el optimismo que tenían por haber conquistado «fácilmente» las Américas hizo que los españoles consideraran factible usar las islas como base para iniciar campañas de conquista en Asia. Su confianza aumentó especialmente después de los enfrentamientos contra los piratas chinos, donde lograron salir victoriosos, como en el caso del ataque de Li Ma Hong, quien portaba armas de fuego vendidas por los portugueses y las manejaba de forma torpe.

Esto llevó al gobernador Francisco de Sande a escribir a Felipe II en junio de 1576 acerca del proyecto de conquistar China, enviando un ejército de 4,000 a 6,000 hombres. Según su perspectiva, creía que 50 castellanos bastaban para vencer a 500 o 600 chinos. Incluso, Sande llegó a proponer que si estas cantidades de soldados parecían excesivas, podía bastar con una expedición de 2,000 a 3,000 personas. Sin embargo, Felipe II descartó el proyecto debido a lo descabellado de estas y otras propuestas, y especialmente por el fracaso de la Empresa de Inglaterra en 1588.

Al quedar anulada la posibilidad de realizar expediciones para conquistar otros territorios asiáticos, los españoles comenzaron a ver a las Filipinas como una carga al no encontrarles provecho alguno. Sin embargo, para ese entonces, el trabajo de los misioneros estaba dando resultados al lograr la conversión de los nativos, y la corona debía cumplir su compromiso como protectora de la cristiandad. Se sumaba como otro motivo la creciente presencia de sus enemigos, los holandeses y los ingleses, por lo que la monarquía le otorgaría el papel de «protector de la retaguardia» de los dominios en América. Sin embargo, en realidad, durante todos los años que estuvo bajo su control, nunca se le proporcionaron al archipiélago los recursos necesarios para que cumpliera adecuadamente con ese papel.

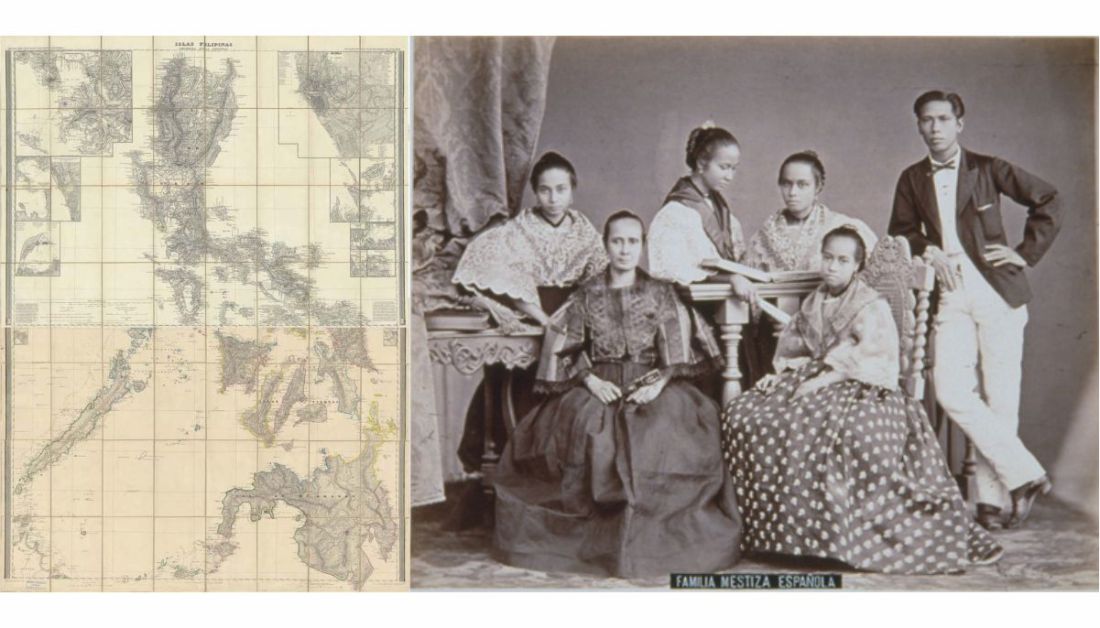

La realidad era que resultaba imposible cumplir con tales deseos. El archipiélago consta de cerca de 7,000 islas en un territorio de 300,000 km², separado de la península a una distancia de 24,000 km vía la Nueva España. Estas condiciones solo cambiaron hasta el siglo XIX con la apertura del Canal de Suez, que redujo el trayecto a 15,000 km y permitió un viaje más rápido gracias a los barcos de vapor.

Según los testimonios de los siglos XVI al XVII, el camino de América a Asia resultaba sin muchos contratiempos, el cual debía hacerse en el mes de febrero y, a más tardar, hasta el 20 de marzo, durando cerca de tres meses para llegar a Manila. Sin embargo, el viaje de regreso era mucho más caótico al tener que enfrentar tormentas en altamar que retrasaban el viaje. Este debía comenzar a partir del 20 de junio en adelante y tardaba cinco meses. Una alternativa para acortar tiempos era circunnavegando África, lo que tomaba de 3 meses y medio a 5, pero como el cabo de Buena Esperanza estaba bajo posesión portuguesa, los españoles no tenían permitido pasar por allí.

Todo esto se complicaba aún más si se pretendía comunicar la metrópoli con las Filipinas, ya que en ambos sentidos debían pasar por territorio novohispano y estaban obligados a transitar por los inhóspitos caminos de Veracruz a México y Acapulco. Además, estaban condicionados por los periodos de lluvias para zarpar, lo que provocaba que el viaje durara un año. Si se buscaba una consulta de parte de Manila al rey, podía tardar entre dos a tres años en llegar la respuesta.

Estas demoras en los tiempos fueron una excusa utilizada durante el establecimiento de las Cortes de Madrid en el siglo XIX para suprimir la presencia filipina y gobernar el archipiélago bajo un régimen de leyes especiales.

Muchas veces, el viaje resultaba un desastre para los representantes de la corona, como le sucedió al marqués Francisco José de Ovando en 1750, a quien le nacieron dos hijos tanto en el viaje de ida como en el de regreso, falleciendo ambos antes de llegar a la península. Además, había solicitado su relevo en 1751 y la respuesta positiva llegó hasta 1754. Ni qué decir de la experiencia traumática para aquellos que tenían que realizar el trayecto, ya que los meses en alta mar sin tierra a la vista, el calor del trópico, las tormentas y la escasez de alimentos causaban grandes molestias a los viajeros.

A esto se sumaba el peligro de morir por enfermedades antes de regresar a América, como se evidenciaba a partir de la costa de California, donde se presentaban casos de disentería, «los tocados del berber» o el «mal de Luanda», que causaban una cantidad significativa de muertes diarias.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Julio Albi de la Cuesta. Moros. España contra los piratas musulmanes de Filipinas (1574-1896).

Para más contenido histórico o para opinar del tema, visita la página de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064319310794

Si te gustan los artículos, leer mas de los publicados en el blog y apoyar al proyecto, vuélvete un asociado en la cuenta de Patreon: https://www.patreon.com/user?u=80095737

Únete a Arthii para conocer a mas creadores de contenido siguiendo este enlace: https://www.arthii.com?ref=antroposfera

La problemática presencia española en las Filipinas.

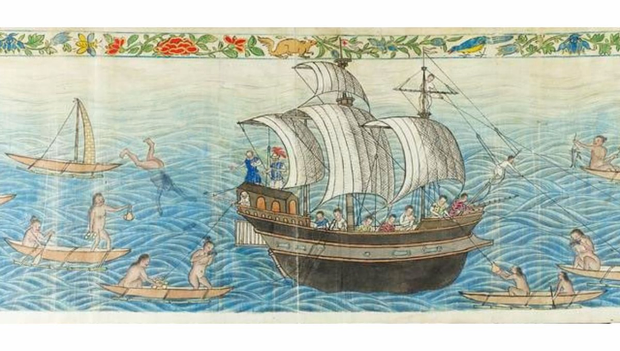

Imagen: Anónimo. Llegada de un galeón español a las islas de los Ladrones (hoy Marianas). Códice Boxer, 1590