Una vez asegurado el dominio español sobre el imperio mexica, Hernán Cortés se dedicó a explorar el territorio en busca de oportunidades para expandirse tanto territorialmente como para aumentar su fortuna. Fue muy afortunado haber encontrado la costa del océano Pacífico, ya que esto le permitiría seguir el objetivo principal de la presencia ultramarina española: establecer un camino directo a Asia. Decidió establecer su primer astillero en Tehuantepec para comenzar a construir barcos para emprender el viaje transoceánico. En 1527, envió una expedición comandada por Álvaro de Saavedra Cerón hacia las Islas de la Especiería (Molucas) con el objetivo de localizar a la expedición de Jofre de Loaysa. Sin embargo, el establecimiento de la primera Audiencia de México, presidida por Nuño de Guzmán, frenó cualquier posibilidad de continuar su camino hacia el Lejano Oriente. Debido a estos obstáculos, Cortés se vio obligado a regresar a España en 1529 para presentarse ante la corte y defender sus derechos. Fue recibido por la reina Isabel de Portugal, quien le otorgó el Marquesado del Valle de Oaxaca y la autorización para descubrir y poblar islas en el Pacífico, así como para gobernar sobre tierras americanas del poniente que no estuvieran adjudicadas a gobernadores en funciones.

Con el respaldo real, Cortés regresó a la Nueva España para construir sus barcos tanto en Tehuantepec como en Acapulco. Se construyeron el Concepción y el San Lázaro en el primero, y el San Miguel y San Marcos en el segundo. La última nave fue utilizada para enviar a Diego Hurtado de Mendoza como avanzada, pero naufragó a finales de julio de 1532, resultando en la muerte del capitán. Sin embargo, los sobrevivientes afirmaron haber descubierto unas islas, las Marías.

La Audiencia de México hizo todo lo posible por obstaculizar la carrera de Cortés. Prohibió el uso de los cargadores tamemes para retrasar la construcción de las naves, lo que llevó a Cortés a reclamar al Supremo Consejo de Indias para que intercediera y le permitiera cumplir sus compromisos con la Corona. A pesar de los problemas, la pequeña armada quedó completa para octubre de 1533, zarpando del puerto de Santiago el Concepción bajo el mando de Diego Becerra y el San Lázaro con Hernando de Grijalva. Durante el viaje, el Concepción experimentó un conato de motín, tras el cual los rebeldes fueron dejados en las costas de Nueva Galicia. Mientras tanto, Grijalva parece haber logrado llegar a la isla de Revillagigedo.

Guiados por las historias transmitidas por los indígenas de Colima, las cuales mencionaban la existencia de unas islas con grandes riquezas y pobladas exclusivamente por mujeres, Hernán Cortés se sintió motivado a continuar las exploraciones en el Pacífico. Durante una expedición liderada por Fortún Jiménez en el Concepción, se afirmó haber encontrado una gran isla donde se criaban perlas. Sin embargo, esta expedición tuvo un final trágico: Jiménez murió a manos de los indígenas junto con otros veinte expedicionarios, mientras que el resto logró hacerse a la mar y llegar a la villa de La Purificación. A pesar de las pérdidas, Cortés se convenció de continuar con su empresa de explorar el océano, con la esperanza de encontrar grandes riquezas.

Aunque no se sabe cuándo recibió este nombre, la semejanza de la isla con las historias de los indígenas de Colima llevó a Cortés a llamar a este nuevo territorio California. Este nombre se relaciona con un territorio de las historias europeas, como la novela «Las Sergas de Esplandián», donde se atribuían grandes riquezas a un lugar habitado por guerreras amazonas.

A pesar de contar con el beneplácito de la corona, la audiencia dirigida por Guzmán tenía amplias facultades legales para disputar la soberanía de los territorios descubiertos. Comenzaron incautando la nave Concepción aprovechando su localización en la Nueva Galicia, lo que provocó que Cortés se dirigiera a reclamar su posesión ante Nuño de Guzmán mientras enviaba tres naves rumbo a Chiametla. Al no obtener resultados, Cortés decidió encabezar personalmente la expedición y partió al territorio que hoy ocupa la capital, La Paz, llegando el 1 de mayo de 1535 y desembarcando el 3 de mayo. Decidió llamar al lugar Santa Cruz en honor al día del santoral. Cortés se encargó de organizar la nueva colonia mientras enviaba sus naves para transportar colonos y provisiones desde Nueva Galicia. Sin embargo, solo lograron llevar los suministros, ya que la hostilidad del territorio impidió que la colonia prosperara. Además, el interés por las perlas, que eran el principal atractivo, disminuyó a medida que la necesidad de buscar sustento se volvió más apremiante.

Los esfuerzos de Cortés por sostener su nueva colonia resultaron en un fracaso, y con la llegada del primer virrey, Antonio de Mendoza, se solicitó la evacuación de Santa Cruz. Sin embargo, esto no detuvo a Cortés. En julio de 1539, envió al capitán Francisco de Ulloa para continuar explorando la «isla» en busca de tierras fértiles. Esta expedición descubrió que no se trataba de una isla, sino de una península, aunque terminó perdiéndose. Con esto, Cortés vio finalizada su carrera como explorador, y sería el gobierno de Mendoza quien continuaría con la exploración de las costas del Pacífico.

A pesar de que otras expediciones, como la de Hernando de Alarcón, que llegó al delta del río Colorado, demostraron que era una península, persistió la idea errónea de que era una isla. Ninguna expedición logró encontrar algo que motivara la colonización de la península, y este objetivo fue olvidado tras el descubrimiento y conquista de Filipinas. Sin embargo, paradójicamente, el descubrimiento de la ruta del Tornaviaje, donde los barcos navegaban hacia el norte para que las corrientes los llevaran por la costa hacia Acapulco, hizo que el control de California fuera vital para la ruta hacia Oriente. Esta importancia también fue reconocida por los piratas ingleses que llegaron a la zona.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Ignacio del Rio. A la diestra mano de las Indias. Descubrimiento y ocupación colonial de la Baja California.

Para más contenido histórico o para opinar del tema, visita la página de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064319310794

Si te gustan los artículos, leer mas de los publicados en el blog y apoyar al proyecto, vuélvete un asociado en la cuenta de Patreon: https://www.patreon.com/user?u=80095737

Únete a Arthii para conocer a mas creadores de contenido siguiendo este enlace: https://www.arthii.com?ref=antroposfera

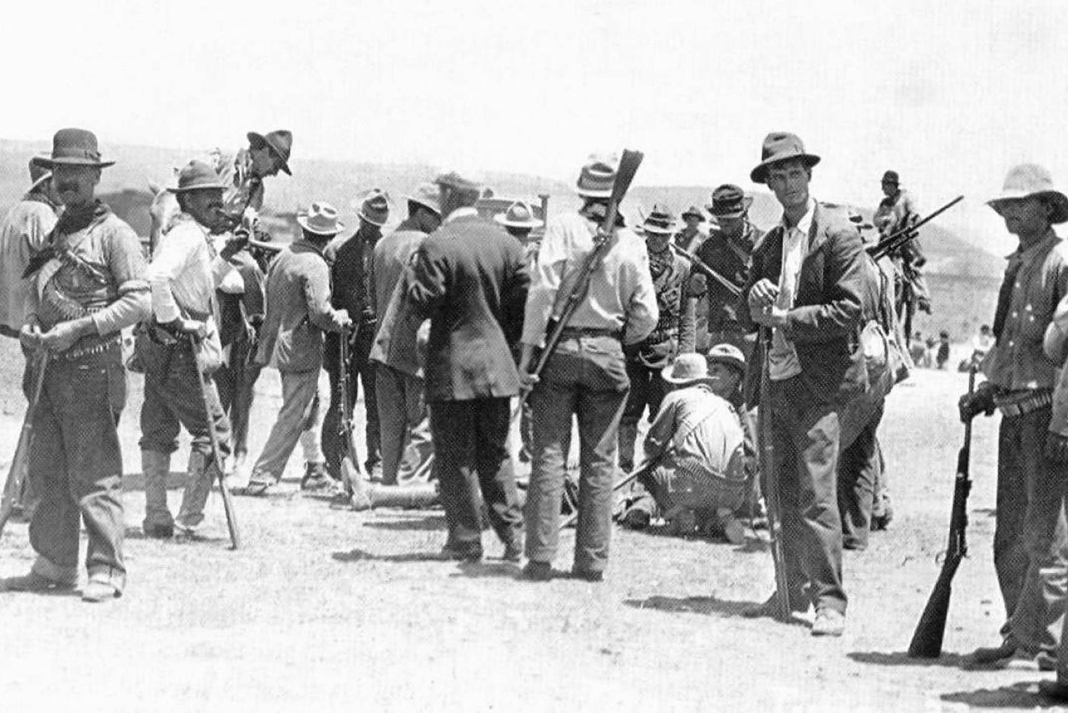

Imagen: Diego Muñoz Camargo. Conquista de «Tonatiuh Yuetziyan», identificado como California. Lienzo de Tlaxcala, lamina 73, original del siglo XVI con edición facsimilar del siglo XVIII.