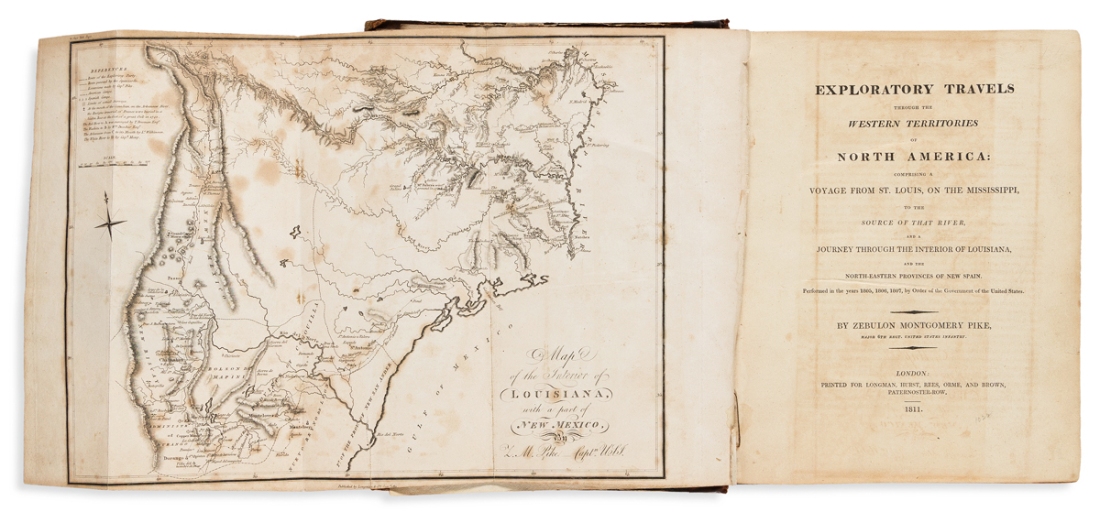

Una vez llegada la consumación de la independencia, la política exterior de Agustín de Iturbide seria contraria a la del imperio español, abriéndole las puertas de las fronteras septentrionales a los comerciantes estadounidenses de San Louis Missouri, llegando a Santa Fe la primera expedición comercial encabezada por William Becknell en diciembre de 1821. A diferencia de los años anteriores cuando los comerciantes eran perseguidos por las autoridades novohispanas, esta vez Becknell fue recibido por el mismo gobernador de Nuevo México, Facundo Melgares, quien le facilito un espacio para que se instalase y lo invita a instalar sus negocios en la provincia, motivando una segunda expedición por el éxito y cálido recibimiento de los novomexicanos. Esto dio pie a la llegada de otros comerciantes aprovechando la apertura mexicana, llegando algunos comerciantes excarcelados de los años novohispanos quienes querían comprobar las nuevas condiciones, aunque para mantenerse cautos solo llevaron mercancías por valor de $15,000 pesos.

En relativamente poco tiempo, Nuevo México se convirtió en una provincia muy atractiva para los comerciantes estadounidenses por donde se podían abastecer de la plata mexicana, valiendo la pena el penoso camino, elevando su mercado en calidad de estratégico y poco a poco se fueron elevando la cantidad de carretas cargadas de mercancías, iniciando con 26 hacia 1824 para terminar con 230 para 1843 con cargamentos con un valor de $450,000 pesos. Estas cifras fueron tomadas por el estudio de Josiah Gregg quien se basó en algunos registros realizados por los comerciantes, pero estas cifras podrían resultar menores debido a las limitantes de las fuentes donde algunos años no llegaron a ser registrados, a esto hay que sumarle la escasa presencia de datos por parte de la aduana mexicana. Las autoridades novomexicanas no eran muy meticulosas en el registro de las mercancías que ingresaban de la frontera, a esto hay que sumarle la corrupción rampante para poder dejar pasar más que lo declarado, por lo que si le sumamos el contrabando vamos a encontrar un mercado mucho más grande que las estimaciones de los datos de la época.

La razón del éxito del comercio estadounidense hacia México radicaba en las cadenas comerciales, estas iniciaban en los puertos de la Costa Este donde llegaban las mercaderías europeas, conforme más se fuesen alejando de estos rumbo a las comunidades del oeste si valor se iba incrementando, pero el mercado de Santa Fe representaba una verdadera locura al lograr los comerciantes obtener ganancias hasta por el 1000% de lo invertido. Nuevo México solo era una de las estaciones de expansión comercial, ya que del mercado de Santa Fe se abastecía el resto de las provincias del septentrión mexicano, tan solo se estima que en 1844 Chihuahua consumía mercancías con un valor de 2 a 3 millones pesos anuales, una de las razones de peso por las que en Missouri hubiese una opinión publica en contra de la invasión estadounidense de 1846 al perderse un redituable foco de riquezas. Se estima que para 1845, el valor de las mercancías ingresadas desde el camino de Missouri a Santa Fe ascendía de los 3 a los 5 millones de dólares, cantidad que hacía asumible los riesgos y los costos que implicaba recorrer los caminos desérticos y permanentemente acosados por las tribus nómadas ante las altas ganancias.

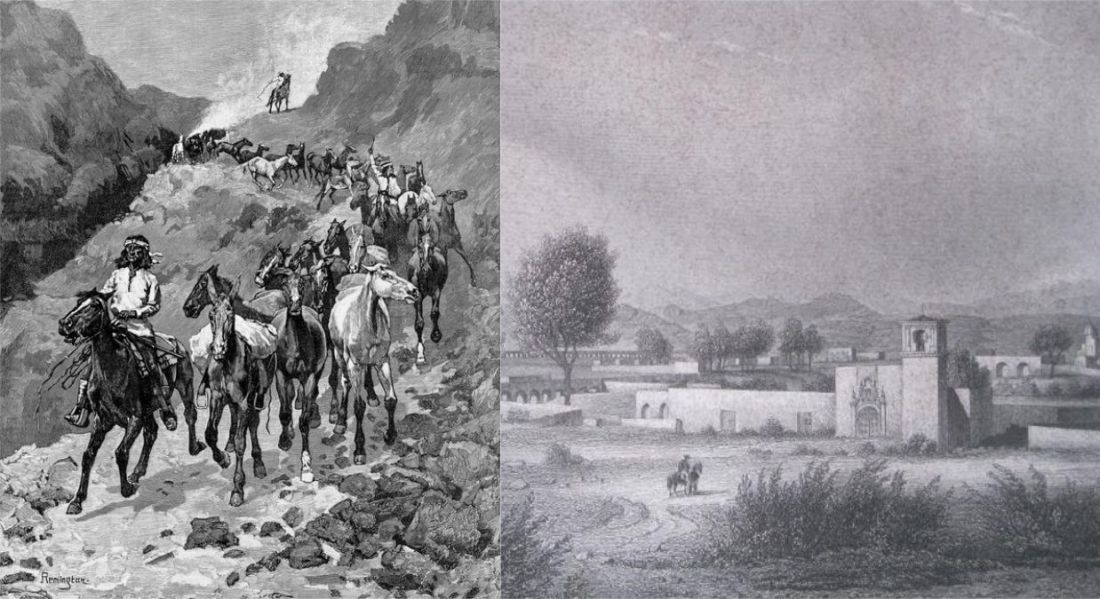

El viaje no paraba en Santa Fe, los comerciantes estadounidenses aprovechaban el Camino Real de Tierra Adentro para descender a las ciudades mexicanas de Chihuahua, Durango, Zacatecas hasta llegar a Aguascalientes, pero el eje San Louis-Santa Fe se había consolidado como el objetivo principal del creciente gremio de comerciantes. Conforme se fue consolidando el comercio fronterizo, empezaron a dejar de irse cada comerciante por su lado para formar convoyes congregando a todos los que querían ir a Santa Fe para facilitar su defensa ante ladrones y los ataques indígenas, llegándose a reportar caravanas de entre 100 y 230 carretas. El patrón seguido iniciaba en primavera con la salida de la caravana de Missouri, dispersándose una vez llegados a Santa Fe e iniciaban el regreso hasta el otoño, aunque ya se hacía en grupos pequeños y a través de otros puntos fronterizos aprovechando que ya no tenían que cargar con mercancías, los únicos que mantenían una comunicación constante y aislada eran los contrabandistas.

Por su posición, Saint Louis se convirtió en el eje comercial del oeste gracias a la posibilidad de arribo de las embarcaciones rivereñas del Mississippi, aunque esto no impedía que otros pueblos como Franklin o Independence se volvieran bases comerciales, pero esto no evito que Missouri se convirtiese en la base principal para el arribo de los comerciantes. La ruta tiene una extensión de 1400 kilómetros siguiendo el rio Arkansas para ascender a las montañas, pero había un atajo pasando por el rio seco Cimarrón acortando el trayecto hasta los 1250 km, aunque tenía la desventaja de no contar con abundantes fuentes de agua como la otra ruta y estaba más expuesta a los ataques de los kiowas y comanches. La ruta tenía como último punto de arribo Fort Bent, fortificación que les garantizaba hasta cierto punto protección de los indígenas, de ahí se seguían hasta entrar en territorio mexicano por el pueblo de San Miguel del Vado, aunque también podían desviarse por el norte arribando a Taos, formándose pequeñas ferias que no les retribuían mucho en comparación con la de Santa Fe establecida por julio.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Ignacio del Rio. Mercados en asedio. El comercio transfronterizo en el norte central de México (1821-1848).

Para más contenido histórico o para opinar del tema, visita la página de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064319310794

Si te gustan los artículos, leer mas de los publicados en el blog y apoyar al proyecto, vuélvete un asociado en la cuenta de Patreon: https://www.patreon.com/user?u=80095737

Para saber más: https://www.arthii.com/la-importancia-del-camino-de-saint-louis-missouri-en-nuevo-mexico/

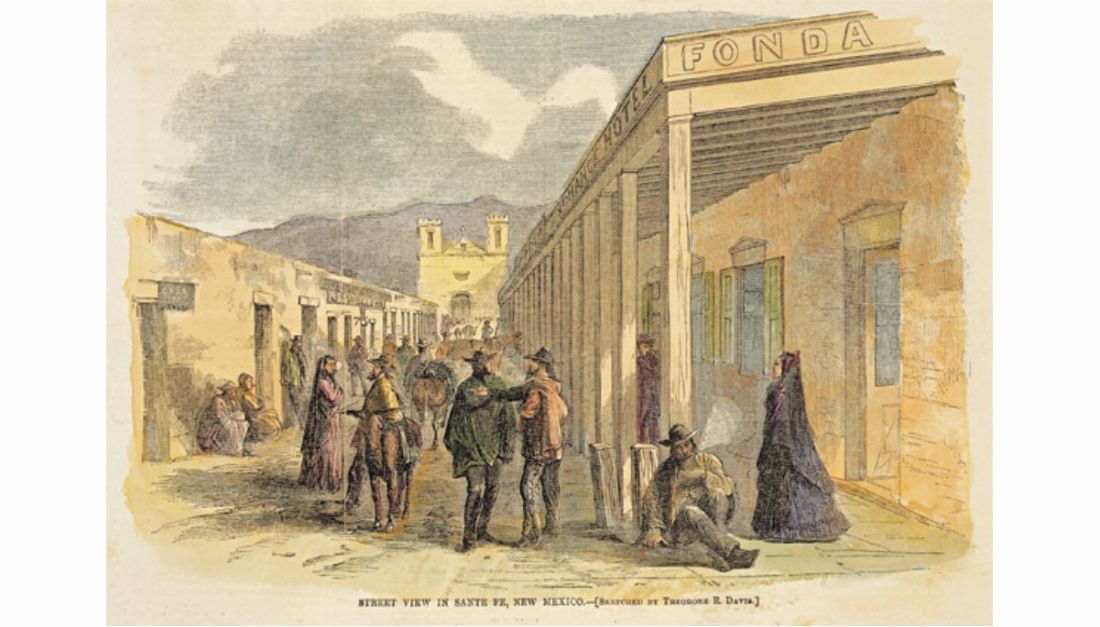

Imagen: Anónimo. Vista callejera a Santa Fe, Nuevo Mexico, 1866.