A pesar de que el gobierno de Enrique Creel había logrado un equilibrio de crecimiento económico que le daba oportunidad de realizar los despojos de tierra en el campo, la creciente clase media urbana compuesta por los trabajadores de la industria ferroviaria y minera estaban mostrando su inconformidad tanto por la falta de oportunidades y los bajos salarios comparándose con los trabajadores estadounidenses.

Una salida que tuvieron estos sectores sociales para manifestar su malestar estuvo en la limitada vida política, siendo muy popular la presencia del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magon, manejando una línea radical donde abogaban por los derechos de los obreros defendiendo la jornada de 8 horas, salario de 8 pesos, la realización de una reforma agraria, el reparto de latifundios y la derogación de la reelección para que quedasen gobiernos de 4 años.

El acoso por parte del régimen porfirista a los magonistas hizo que fuesen elevando el tono para hacer el llamado a la revolución para derrocarlo, provocando con ello que los hermanos Flores Magon tuviesen que irse al exilio a EU y el partido quedase ilegalizado, por lo que desde el otro lado de la frontera empezarían a fraguar planes para lograr su cometido.

Uno de los puntos clave para la conspiración magonista era Chihuahua, donde Ricardo Flores Magón mismo se desplazó hasta la frontera con Ciudad Juárez para planificar la posible entrada de sus seguidores exiliados y dar inicio a la rebelión. Sin embargo, no contaba con la extensa red de informantes mantenida por el propio Creel tanto en México como en Estados Unidos, lo que resultó en la delación de sus seguidores y llevó al arresto de Flores Magón por parte del gobierno estadounidense.

A pesar de que los trabajadores chihuahuenses mostraron su firme apoyo al magonismo donando 25 centavos para continuar con la impresión del periódico “Regeneración”, esto no fue suficiente para que el llamado a la rebelión calara en la sociedad. Esto puede atribuirse, en parte, a que para 1905, el estado aún mantenía una fuerza económica considerable. Sin embargo, sobre todo, se debió a la disparidad en la organización entre la clase obrera y el resto del pueblo.

La organización obrera mexicana era prácticamente nueva en el sistema político, lo que facilitó que adoptara estructuras políticas provenientes de Europa. Sin embargo, para el resto de la sociedad, era necesaria la presencia de un caudillo al estilo decimonónico para movilizarse hacia la lucha.

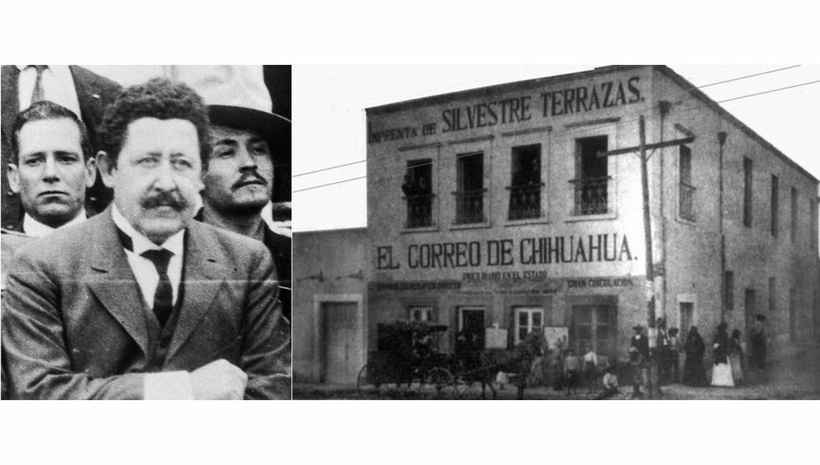

Otro sector de la oposición sin duda era el moderado, quienes estaban completamente de acuerdo con los postulados de la lucha de los magonistas, aunque estaban vinculados con la Iglesia católica. A pesar de haber logrado la reconciliación con Porfirio Díaz, la Iglesia estaba en desacuerdo con algunas acciones, como la creciente influencia estadounidense, y expresaba su opinión a través de Silvestre Terrazas y su “Revista Católica”. Desde ese medio, se criticaba la penetración de los misioneros protestantes en los pueblos y el establecimiento de los mormones.

Además, esta postura reflejaba un cambio en la percepción del trabajo en las haciendas. A principios del siglo XIX, la convivencia entre la Iglesia y los hacendados era armoniosa, ya que los hacendados eran los principales prestamistas de la Iglesia. Sin embargo, con la desamortización de gran parte de las propiedades de la Iglesia, se volvieron muy críticos respecto a los abusos sufridos por los trabajadores.

Para 1901, Terrazas transformó su diario en “El Correo de Chihuahua”, desde donde mantenía críticas veladas tanto hacia el trabajo de Luis Terrazas, el de Creel y el de Díaz. Sin embargo, una controversia técnica ocurrida en 1906, con la última victoria de Luis para la gobernatura, llevó a que escribiera en su diario sobre la temporalidad de su período y pusiera en duda la idoneidad de Creel para ser gobernador debido a ser hijo de estadounidenses, convirtiéndolo en su enemigo.

A partir de entonces, Silvestre mostró una postura crítica hacia el régimen de Terrazas-Creel, enfatizando estas deficiencias y también comenzó a cubrir los abusos cometidos por el gobierno contra la población civil. Esto incluyó la noticia de la masacre de los huelguistas de Cananea, el paro de los mecánicos ferrocarrileros de Chihuahua y las quejas de los habitantes de Namiquipa, Cruces, Jiménez y Ciudad Juárez. Realmente no se sabe qué provocó el cambio de opinión de Silvestre con respecto al orden imperante. Posiblemente pudo influir la animadversión de la Iglesia hacia la indiferencia del gobierno ante la entrada de los protestantes, sabiendo que Creel llegó a hacer una importante donación a una de ellas para su funcionamiento.

Esto provocaría que el gobierno empezara a perseguir a Silvestre hacia abril de 1907, mandándolo a encarcelar bajo acusaciones de difamación. Aunque tenía la capacidad para ampararse y salir de la cárcel, esto no impidió que fuera detenido tanto en 1909 como en 1910.

El gobierno chihuahuense comenzó a atacar a “El Correo”, boicoteándolo para sacarlo de circulación. Esto se llevó a cabo retirando los anuncios del Banco Minero del periódico o comprando todos los ejemplares cuando el número de impresión era particularmente alto. A pesar de estos intentos, el régimen de Creel mantuvo una actitud aparentemente «benigna» hacia Silvestre. Esto se debía a que la forma de enfrentar a los periodistas incómodos por parte del régimen de Díaz solía ser encarcelarlos y, en ocasiones, torturarlos, pero raramente se los asesinaba. Aunque algunos gobernadores sí fueron sanguinarios, Creel prefirió alinearse con las prácticas porfiristas para evitar un enfrentamiento directo con el clero.

Dado que Silvestre nunca llamó a la rebelión armada, permitió que “El Correo” siguiera circulando a pesar de la animosidad del gobierno. El periódico se convirtió en uno de los voceros de la campaña de Madero y del estallido de la revolución, siendo más influyente que “Regeneración” en la politización de la sociedad.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Friedich Katz. Pancho Villa, vol. 1.

Para más contenido histórico o para opinar del tema, visita la página de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064319310794

Si te gustan los artículos, leer mas de los publicados en el blog y apoyar al proyecto, vuélvete un asociado en la cuenta de Patreon: https://www.patreon.com/user?u=80095737

Únete a Arthii para conocer a mas creadores de contenido siguiendo este enlace: https://www.arthii.com?ref=antroposfera

Imagen:

– Izquierda: Anónimo. Silvestre Terrazas, 1914.

– Derecha: S/D. Instalaciones del «Correo de Chihuahua».