El clima político hacia finales del primer mandato de Porfirio Díaz parecía estable, ya que al anunciar que no buscaría la reelección le dio certeza a todas las facciones que lo apoyaron a su llegada de que cumpliría los postulados de su Plan de Tuxtepec. Por lo tanto, muchos de los opositores a la reelección de Benito Juárez empezaron a moverse para buscar apoyos políticos y ganar los comicios.

La opinión general sobre el primer período de Díaz era positiva. Aunque no había logrado controlar todos los focos rebeldes, especialmente en el Occidente, sí había conformado una red de acuerdos para mantener el poder de los caciques regionales. Además, había alcanzado acuerdos con el gobierno estadounidense para resolver el problema de la rebelión apache en la región fronteriza, logrando así una situación de estabilidad.

La oposición que se generó para las elecciones no pretendía romper con este orden porfirista, ya que ninguno estaba realmente enfrentado con el presidente como para representar una amenaza. Sin embargo, estaban motivados por la posibilidad de ejercer una democracia funcional en el país. Se generaron dos bandos: el militar, compuesto por generales de amplia experiencia y gran influencia, y el civilista, integrado por civiles con una gran preparación académica.

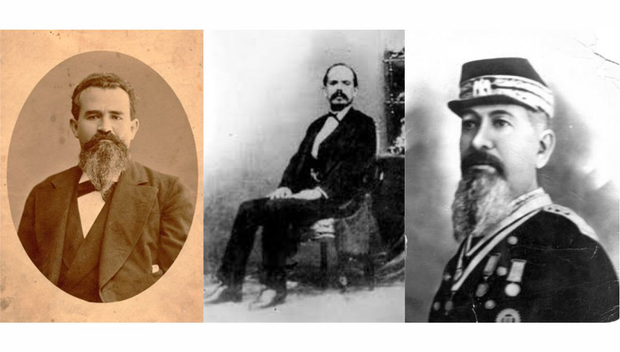

Dentro del bando militar, los interesados en competir fueron los generales Jerónimo Treviño de Nuevo León y Trinidad García de la Cadena de Zacatecas. Ambos iniciaron su carrera durante la Revolución de Ayutla, formando parte del bando liberal y luchando en la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. Con esto, ganaron una importante posición de influencia en sus estados, y cuando Díaz intentó llegar al poder, contaron con su apoyo incondicional, lo que les valió ascender a las gobernaturas de sus estados.

Otra opción atractiva era la de quien se había destacado tanto como militar, político y escritor: Vicente Riva Palacio. En ese momento, Riva Palacio ya había consolidado su influencia en el Estado de México y había formado parte del régimen de Díaz como secretario de Fomento, destacando por su versatilidad y sus ideas para modernizar el país. Sin embargo, su independencia en el manejo de los asuntos hizo que perdiera el favor de Díaz, quien lo consideró un elemento peligroso y le comunicó que no contaba con su apoyo para la candidatura. Esto resultó en un alejamiento del gabinete, tanto de González como del segundo periodo de Díaz, llegando incluso a perseguirlo. No obstante, sus servicios finalmente fueron recompensados al ser nombrado embajador en España.

Del lado de los civilistas estaba el abogado Ignacio Vallarta de Jalisco, quien destacó como un importante político desde el gobierno de Juárez y ocupó diferentes puestos como gobernador de su estado, diputado, secretario de Gobernación de Juárez, secretario de Relaciones Exteriores de Díaz y presidente de la Suprema Corte en el momento de la sucesión.

Otro candidato de importancia fue Justo Benítez, paisano de Díaz y su amigo, quien lo apoyaba desde la trinchera política y llegó a considerarse su mentor ideológico. Díaz recompensó a Benítez dándole la secretaría de Hacienda, pero su independencia en el manejo de los asuntos hizo que lo vieran como un posible Benito Juárez. Por esta razón, no recibió la bendición del presidente para sus pretensiones electorales y fue atacado por la prensa. Incluso, no se benefició de las políticas conciliatorias posteriores.

Por último, se encontraba Manuel María de Zamacona, otro político de larga trayectoria y representante de la vieja guardia liberal. Fue compañero de Francisco Zarco y un incondicional del presidente Juárez. Además, tenía amplios conocimientos jurídicos y diplomáticos, ya que fue uno de los agentes de confianza de Juárez durante las negociaciones con las potencias durante la guerra con los conservadores.

En ese momento, la única opción viable para el proyecto de Díaz era sin duda Manuel González, ya que además de contar con la ventaja de haberse mantenido alejado de las luchas políticas de la capital, había construido buenas relaciones con los gobernadores de los estados, algunos de los cuales eran caciques. Esta era su carta fuerte, al tener el respaldo de líderes como Hipólito Charles de Coahuila, Francisco Naranjo y Servando Canales de Tamaulipas. Incluso contaba con el apoyo de Treviño a pesar de tener aspiraciones presidenciales.

Todo esto hizo posible que la candidatura de González se diera por consenso, a pesar de la imagen de imposición debido a su clara cercanía con el presidente. Esto se debió especialmente a que los gobernadores estaban en contra de que se le diera la candidatura a Benítez, a quien veían como un peligro. Fue un logro significativo donde los poderes estatales se doblegaron ante el poder presidencial.

Una vez establecidos los candidatos, la campaña fue seguida de cerca por una amplia cobertura periodística de los principales diarios, que jugaron un papel importante al apoyar a cada candidato en sus editoriales. Si bien criticaron la existencia de un candidato oficialista, no adoptaron un tono confrontativo. Una vez que González ganó las elecciones, los diarios se limitaron a recordar los pendientes dejados por Díaz.

Algunos periódicos, como el «Monitor Republicano», destacaron la división dentro del partido tuxtepecano al surgir diferentes candidaturas. Se señaló que la facción porfirista tenía graves riesgos de sucumbir una vez finalizado el cuatrienio. Algunos autores recordaron el pasado conservador de González, vinculándolo con las gavillas que asesinaron a Leandro Valle y a Santos Degollado. Esto favoreció las candidaturas de Vallarta o Zamacona debido a su indiscutible compromiso con el liberalismo.

Incluso se cuestionó la nacionalidad mexicana de González, sosteniendo que en realidad era español y por lo tanto no podría ser presidente. Sin embargo, el gobierno actuó para silenciar esas acusaciones y buscó su fe de bautismo en Canales y en el general Ramón Corona por Tamaulipas. También se dijo que de ganar la presidencia, quien realmente gobernaría sería su secretario particular, Ramón Fernández, quien lo había apoyado de esa forma en su gobierno en Michoacán.

Los resultados de las elecciones fueron apabullantes: González alcanzó los 11,000 votos, seguido por Benítez con tan solo 1,500 y García de la Cadena con poco más de 1,000. El resto obtuvo cantidades ínfimas. Además, se logró el «carro completo» en la Cámara de Diputados y las legislaturas locales, sentando las bases para la construcción de la fuerza del presidente y la consolidación de las bases porfiristas.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Silvestre Villegas Revueltas. Un acuerdo entre caciques: La elección presidencial de Manuel Gonzales (1880), de la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea no. 25.

Para más contenido histórico o para opinar del tema, visita la página de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064319310794

Si te gustan los artículos, leer mas de los publicados en el blog y apoyar al proyecto, vuélvete un asociado en la cuenta de Patreon: https://www.patreon.com/user?u=80095737

Únete a Arthii para conocer a mas creadores de contenido siguiendo este enlace: https://www.arthii.com?ref=antroposfera

Imagen:

– Izquierda: S/D. Manuel Gonzalez, ca. 1880.

– Centro: Anónimo. Justo Benitez. Ministro de Hacienda, 1877.

– Derecha: S/D. Trinidad García de la Cadena